池野絢子

現代芸術の歴史的経緯において、芸術家たちが「土」そのものに興味を示し始めたのはいつのことだったろうか。そう問うてみて、真っ先に思い出されるのは、1960年代末の転回だろう。もちろん、それ以前にも砂や泥が絵具の代わりに用いられることはあったし、彫刻や工芸の素材として土が利用されることは何も現代に限った話ではない。だが、1960年代の一部の芸術家たちの実践にあって、土は可能性を秘めた表現媒体であった。都市を離れた自然のただなかに制作の場を求めたロバート・スミッソン、マイケル・ハイザー、ロバート・モリスら、アメリカのランド・アートの芸術家たちは、絵筆の代わりにブルドーザーを用いて巨大な作品群を制作し、人間から遠く離れた「場」を芸術に導入することになった(図1)。それは、ただ空間的に遠いだけではなく、人間のスケールを外れたという意味で、時間的にも遠い「場」である。ランド・アートの「土」は、文明が誕生する前、あるいは人類が滅亡した後に残された巨大な遺物のように、人間的な空間と時間を踏み越えた世界を見せる。彼らが地質学や考古学に興味を抱いたのは偶然ではない。大地は、遠い時間の記憶をその深部に留めているのだ。

もっとも、ランド・アートの後世への遺産については、現在では専ら、それが新しい芸術媒体を導入し、ある「場」を構成している概念的・制度的条件への関心を導いた点にあると見なされている。いわゆるサイト・スペシフィシティ、場の固有性という観点の導入である。なるほど、確かに現代アートの状況をみると、サイト・スペシフィックの美学はますます展開しており、異なる文化圏への介入を通じて芸術を社会へと開いていったように見える。しかし、では1960年代当時、芸術家たちを魅了したはずの「土」は、いったいどこへ行ってしまったのか。それは本当に、一時的に夢見られた、素朴な原始回帰の憧憬として切り捨てられるべきものなのだろうか。

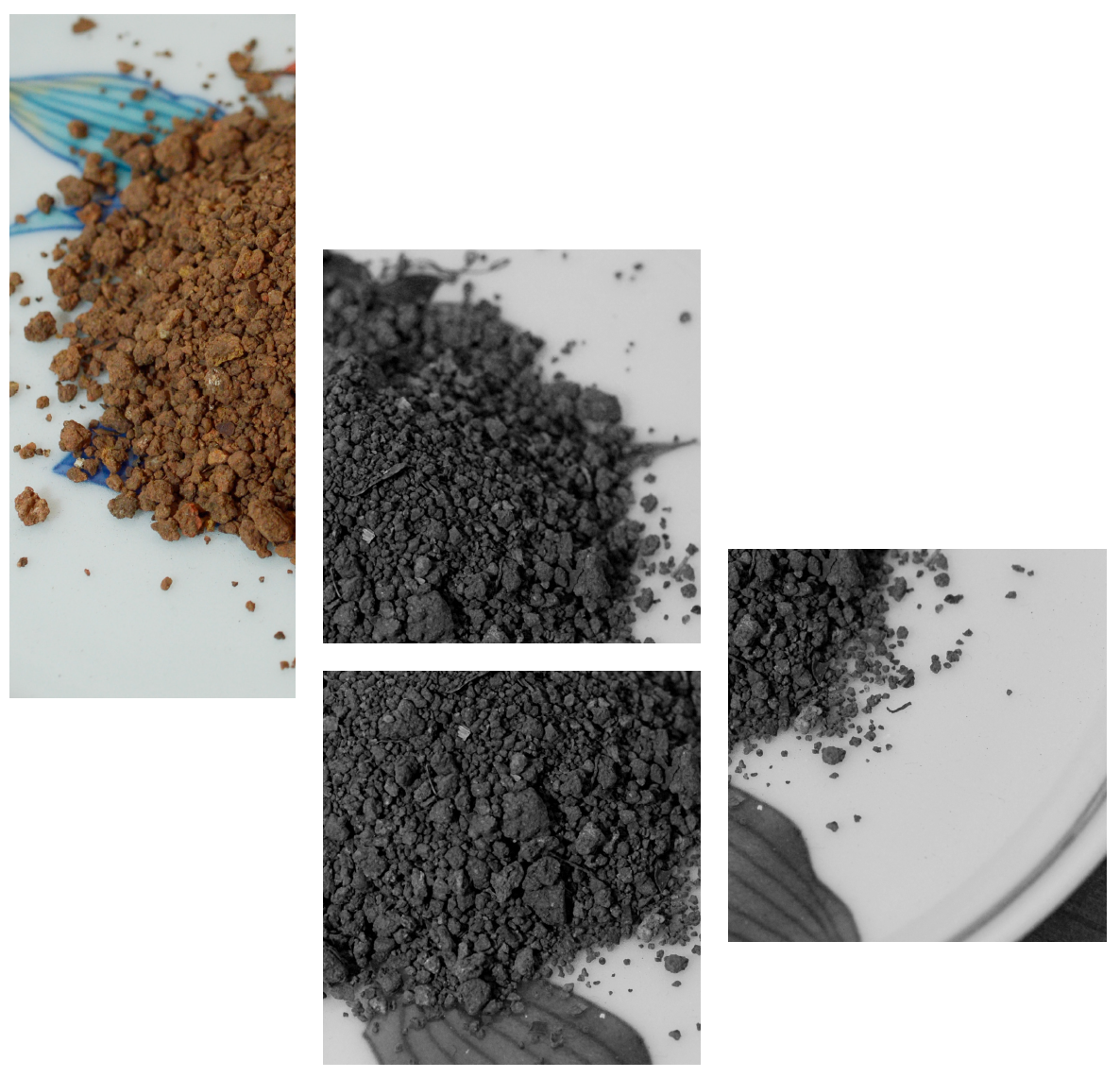

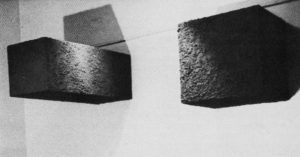

1960年代末に「アルテ・ポーヴェラ(貧しい芸術)」と呼ばれるイタリアの芸術運動が開始した試みは、アメリカのランド・アートに近接しつつも、より人間的な規模で素材に対峙しようとした。たとえば1967年、後にアルテ・ポーヴェラの主要メンバーの一人となるピーノ・パスカーリは、二つの土の塊を画廊の壁に貼り付けて展示する(図2)——日本で関根伸夫が、高さ2メートルを超す土の円柱を出現させる前年であることを想起しておこう——。その名も、《1㎥の土》および《2㎥の土》と題されたパスカーリの作品において、「土」は、何の変哲もない「土」であって、特定の場に関連づけられるものではない。しかしそれは、同じ展覧会に出展されたヤニス・クネリスの火を噴く鉄のマーガレット(図3)と同様、それ自体でしかありえないながらも、「土」という素材によって形成されていることで、何かしら強い喚起力を有している。

ここで、パスカーリによる土の扱いを、哲学者ガストン・バシュラールの言葉を借りて、「物質的想像力」と呼んでみたい誘惑に駆られる。知られているように、バシュラールは、人間の想像力のありかたを形体的想像力と物質的想像力とに区別し、形体から分離して存在し得る、物質の直接のイメージを思考しようとした。もちろん、バシュラールが対象としたのは文学におけるイメージであって、知覚された視覚的イメージではない。だが、パスカーリらの作品もまた、再現表象性を放棄しながら、なおも「イメージ」としか呼びようのない何かを喚起する力を持っているように思われる。その意味で、アルテ・ポーヴェラの名付けの親である批評家のジェルマーノ・チェラントが、パスカーリの土の塊を同語反復性によって説明しようとしながら、それを「自然界の自然の提喩(シネクドキ)」と呼んだことは示唆的である。つまり、土の塊はそれ自体でありながら「全体」を意味するのであって、立方体の土を現前させることによってそこに現れるのは、私たちの足下に広がり、けっしてその全体を捉えることのできない大地の方なのである。

アルテ・ポーヴェラの芸術家たちは、そのように、想像力を介して日常的な事物のなかに人間と自然の関わりを見出していった。ここで肝要なのは、アルテ・ポーヴェラの芸術家たちによって問題にされるのが「再発見された自然の状態(アルベルト・ボアット)」、すなわち、人間社会から切り離された手つかずの自然ではなく、「再び」発見された自然であり、それと人間との関係性であることだ。自然は必ずしも、文化と対立しは

しない。彼らの実践では、土や木材はプラスチックやステンレススチールと組み合わされうるし、それによってできた混合物のうちに自然の法則が見出されることもある。ジュゼッペ・ペノーネの《息吹》(図4)では、巨大な壷のようなテラコッタの構造物の表面に、息を吹きこんだ人間の痕跡が残っている。そのテラコッタ(文字通り、「焼かれた土〔terra cotta〕」である)は、壷というごく原始的な道具の形状から発想されながら、人間の「息」を象っている点で、旧訳聖書の『創世記』における人間の創造を連想させる。すなわち、神が自分の姿に似せて土を形づくり、そこに息を吹き込んだことで最初の人間=アダムが生まれたという神話だ。無論、それによって芸術家が神の業を真似ているなどと言うつもりは毛頭ない。そうではなく、むしろそこでは、人工物のうちに、土(物質)と息(精神)との結合という、生命の誕生に関わる始原的な神話が再演されているのである。

大地に刻まれた時間の層を観察すること、あるいは水をやり、耕し、それを焼いて器をつくること。現代の芸術にあってそうした親密な土との関わりが殊更に問題になるのだとしたら、それは単に人間が自然を取り戻す必要があるということではなく、私たちがもともと有しているはずのそれとの関係性が、改めて発見されようとしているからだろう。土をめぐる想像力が産み出すイメージは、人間と世界の関係性を常に、「再び」私たちの前に差し出すことになる。

- cf) Bishop, Claire, Cooke, Lynne, Griffin, Tim, Huyghe, Pierre, Lee, Pamela M., Tiravanija, Rirkrit, Zittel, Andrea, “Remote Possibilities: Land Art’s Changing Terrain,” Artforum, summer, 2005, pp.288-295, 366.

- ガストン・バシュラール『水と夢——物質的想像力試論』及川馥訳、法政大学出版会、2008年。

- Celant, Germano, “Arte Povera,” in Arte povera IM-Spazio, Genova: edizioni galleria la Bertesca, 1967.

- Boatto, Alberto, “Lo spazio dello spettacolo,” in Fuoco, Immagine, Acqua, Terra, Roma: Galleria L’Attico, 1967.